大石 勾(おおいし・まがり)

障がい者アーティスト(画家・作曲家)

1979年 徳島県吉野川市生まれ。

1981年 大阪府交野市に移住。

1994年 兵庫県神戸市に移住。

2002年 関西国際大学 経営学部 卒業。

以後、アルバイトを転々とする。

2026年 株式会社パラリンアートの登録アーティストとして現在活動中。

「マルファン症候群」という身体障がい

私は、医師から正式な診断を受けてはいませんが、先天的に「マルファン症候群」という身体障がいを持っていると考えられます。

「マルファン症候群」とは、あたかも身体が板のように瘦せていて、細長くなっている生まれつきの病気です。

このことは、男性の更年期障害が出てくる40代になって、その症状が顕著に表れ出してから初めて気が付きました。

したがって私は、夏は熱中症に罹りやすく冬は低体温症になりやすいのですが、最近になってその障がいを持った状態にあっても安心して暮らせるような場所に、めでたく移住している「明晰夢」を見ました。

「高機能自閉症」という精神障がい

私は、精神障がい者としては「統合失調症」というよりは、むしろ「高機能自閉症」だと考えられます。

「高機能自閉症」とは、コミュニケーション能力に何らかの問題を抱えているという、一説によると後天的な小児ワクチンの副作用による「脳機能障害」らしいのですが、それ以外にも先天的に両親の家系の遺伝子学的な影響や、家庭環境の要因などが考えられます。

私の場合は、こうして一方的に文章を書いたりメールで双方向のやりとりをするコミュニケーション、つまり「読む・書く」ことに問題はほとんどありませんが、対人的に面と向かって「聞く・話す」ことがとても苦手です。

「高機能自閉症」は、右脳のアーティストの潜在能力を引き出すにはプラスに作用するみたいです。

「複合障がい者」であっても楽しく生きる

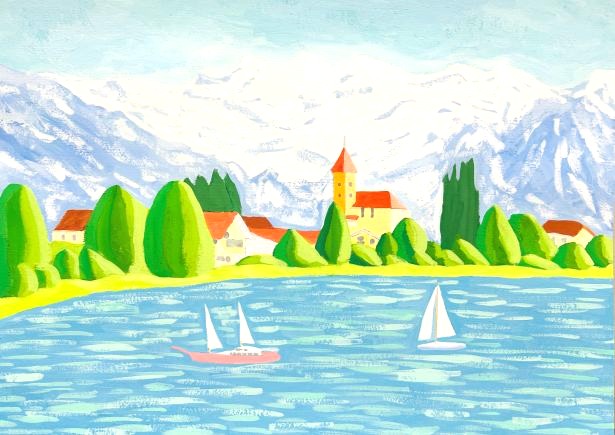

私の本業は「画家」ですが、これは上述の「マルファン症候群」の私にとっては、まさに天職と言える仕事だと思っています。

但し、「マルファン症候群」の特徴的な症状の1つに「強い近視」があり、これが私があまり写実的な絵を得意としない主な理由となっています。

従って、「ファンタジー画」などあまり写実的なリアリズムを求められない絵画を描くことを、障がい者アーティストとしての私はひじょうに得意としています。

そしてこのような仕事をすることは、私にとっては魂が喜ぶ、とてもワクワクすることです。

ヘレン・ケラーが三重苦の「複合障がい」を持っていても立派に人生を生き抜いたように、私もまた軽やかに楽しく残りの人生を歩んでいこうと思っています。

(Last Updated:2026.1.27)

©︎ 2026 Magari Ohishi All Rights Reserved.