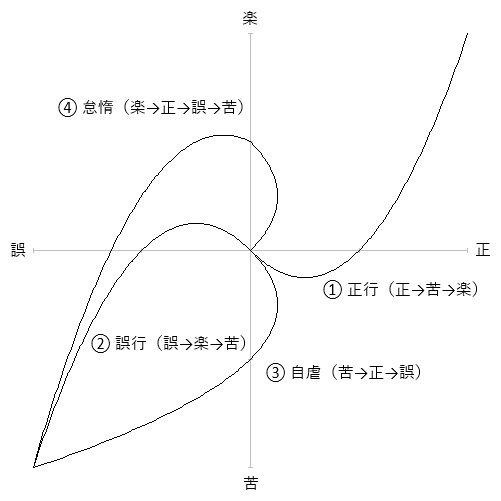

長期の倫理曲線(Long-term Ethical Curve)

経済学には、「需要曲線」と「供給曲線」の2本の曲線を交差させた「需給曲線」という経済モデルがありますが、2002年に私が発見した上図の「倫理曲線」は、4本の曲線がまるで観葉植物のポトスの葉を左斜め45°から見たような形を描いており、これを自身の倫理学体系における核心の「倫理モデル」とします。

① 正行(正→苦→楽)

② 誤行(誤→楽→苦)

③ 自虐(苦→正→誤)

④ 怠惰(楽→正→誤→苦)

以上の4つの概念から成り立つ「倫理モデル」について、これから具体的に説明していきます。

① 正行(正→苦→楽)の分かりやすい例として、「仕事」が挙げられます。

仕事をすることは正しい行いですが(正)、仕事には ” 忍耐 ” という苦しみが伴います(苦)。しかしその苦しみは長くは続かず、やがて精神的に楽になります(楽)。

② 誤行(誤→楽→苦)の分かりやすい例として、「ギャンブル依存症」が挙げられます。

賭博をすることは、一般的には誤った行いとされていますが(誤)、酒や煙草と同じようにほどほどに嗜むのであれば、むしろ健康を増進するかもしれません(楽)。しかしその享楽は長続きせず、やがて大負けして精神的に苦しくなります(苦)。

③ 自虐(苦→正→誤)の分かりやすい例として、「過労」が挙げられます。

仕事は ” 苦行 ” だと考えている人は(苦)、苦しむことが正しいことだと思い違いをします(正)。しかし、ほとんど休みなしで身体や精神の限度を超えて仕事をすると、やがて病気やケガをして挙句の果てには過労死に至ります(誤)。

④ 怠惰(楽→正→誤→苦)の分かりやすい例として、「スマホ依存症」が挙げられます。

スマートフォンは世の中の様々なコンテンツを消費する手段としては、とても楽です(楽)。それも、適度な時間内でゲームや動画や音楽などを楽しんだりすることは、教養にもなって正しいことかもしれません(正)。しかし、1日10時間を超えてスマホを利用することは、さすがに不健康で間違った生活習慣であると思われ(誤)、やがて目を痛めたり集中力が低下するなど心身に不調が現われてきます(苦)。

以上が、4つの「長期の倫理曲線」の具体例です。

「長期の倫理曲線」では、① 正行(正→苦→楽)のみが、右上の「至福点」までたどり着けます。

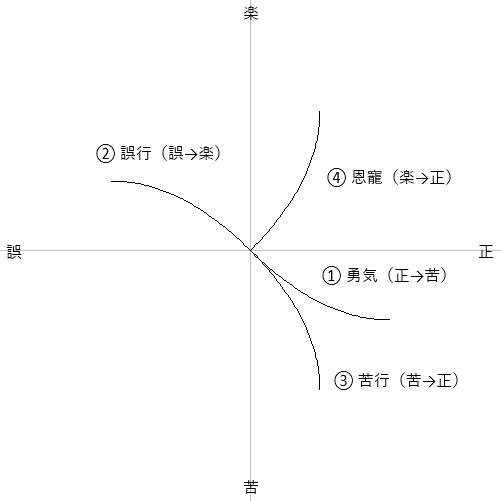

短期の倫理曲線(Short-term Ethical Curve)

「長期の倫理曲線」を、座標平面の原点0を中心にして顕微鏡で覗くように拡大すると、上図の「短期の倫理曲線」となります。

① 勇気(正→苦)

② 誤行(誤→楽)

③ 苦行(苦→正)

④ 恩寵(楽→正)

以上の4つの「短期の倫理曲線」は、音楽の用語でもある「動機(モチーフ)」という概念により近づきます。

① 「勇気(正→苦)」の分かりやすい例として、「奉仕」が挙げられます。

ボランティア活動は正しい行いですが(正)、それはお金のような見返りを求めない行為であり、すなわち後から報酬をもらうことを期待できない、という苦しみを伴います(苦)。

しかし、これは短期目線で見たものであり、長期にはその ” 徳積み ” の結果を受け取ることが今世の晩年かあるいは来世に持ち越しになったとしても、必ず何らかの形でご褒美があります。

② 「誤行(誤→楽)」の分かりやすい例として、「喫煙」が挙げられます。

近年は、ますます喫煙は自他ともに健康を害する行為とされています(誤)。ところが、私の父は喫煙者なのですがむしろ健康で長生きしているので、短期目線では喫煙行為はストレス解消となり(楽)、却って寿命を延ばす ” 必要悪 ” のようにも考えられます。

しかし、これはあくまでも短期目線で見たものであり、長期には受動喫煙という他者への害もあり、やがては肺癌などになって死亡するリスクを伴います。

③「苦行(苦→正)」の分かりやすい例として、「座禅」が挙げられます。

仏教のお寺でよく行われる座禅の修行は、お坊さんが「竹箆(しっぺい)」という道具を使用して、身体が常に揺れ動いている私のような修行者の肩を、背後からバシッと叩きます(苦)。

こうした苦行は、短期的には正しいことですが(正)、長期的にはあの古代インドの仏陀(ブッダ)も言われたように、身体を痛めつけるような苦行はむしろ間違っているように感じます。

④「恩寵(楽→正)」の分かりやすい例として、「ギフト」が挙げられます。

仏陀は、森の中で過酷な苦行を続けることに疑問を持ち、苦行をほっぽらかしてスジャータから美味しい乳粥をご馳走になることにより(楽)、他者からのプレゼントについては過去に自分がした正しい行いのタイム・ラグ(時間差)を伴った結果なのだから(正)、たとえそれが自分に相応しくない不条理な贈り物のように思えても、” 神の恩寵 ” として遠慮なく頂戴すべきだということを、体験的に学ばれたのだと思われます。

以上が、4つの「短期の倫理曲線」の具体例です。

「短期の倫理曲線」では、① 勇気(正→苦)、② 誤行(誤→楽)、③ 苦行(苦→正)、④ 恩寵(楽→正)のいずれも、「動機(モチーフ)」としてのポジティブな意味を持っています。

もちろん、これらの内もっとも大切な動機は、① 勇気(正→苦)です。

私が編み出した上述の「倫理モデル」は、ここまで読んで初めて誤解することなく深い理解に至ると考えられます。

オリジナルの「倫理曲線」は、私の失敗学の集大成のようなもので、つまり自己反省の念から生まれたものです。

したがって、この倫理の分析道具については、読者自身のために使ってください。

他者の行動を審判するために使用することは、トラブル回避の観点からおすすめできません。

私はよく、他者から「堅物」だと言われていましたが、4本の「倫理曲線」が象る幾何学的な観葉植物のポトスの葉の「ハート形」の美しい曲線は、まさに自然体でいるようにというあるがままの柔軟性を示しており、この「倫理モデル」について左脳の理性に偏って、あまり堅苦しく考えなくても良いことを教えてくれます。

さて、冒頭の『金胎両部曼陀羅』という私の絵画作品の2つのマンダラのうち、左側のマンダラは「金剛界マンダラ(梵語:vajradhātu)」に照応します。

そして、画面の右側のマンダラは「胎蔵マンダラ(梵語:garbha-kośa)」に照応します。

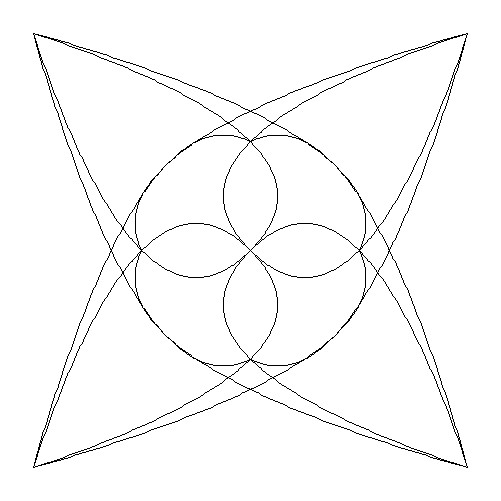

「胎蔵マンダラ」の中央には、下の図の「蓮華心図」が座しています。

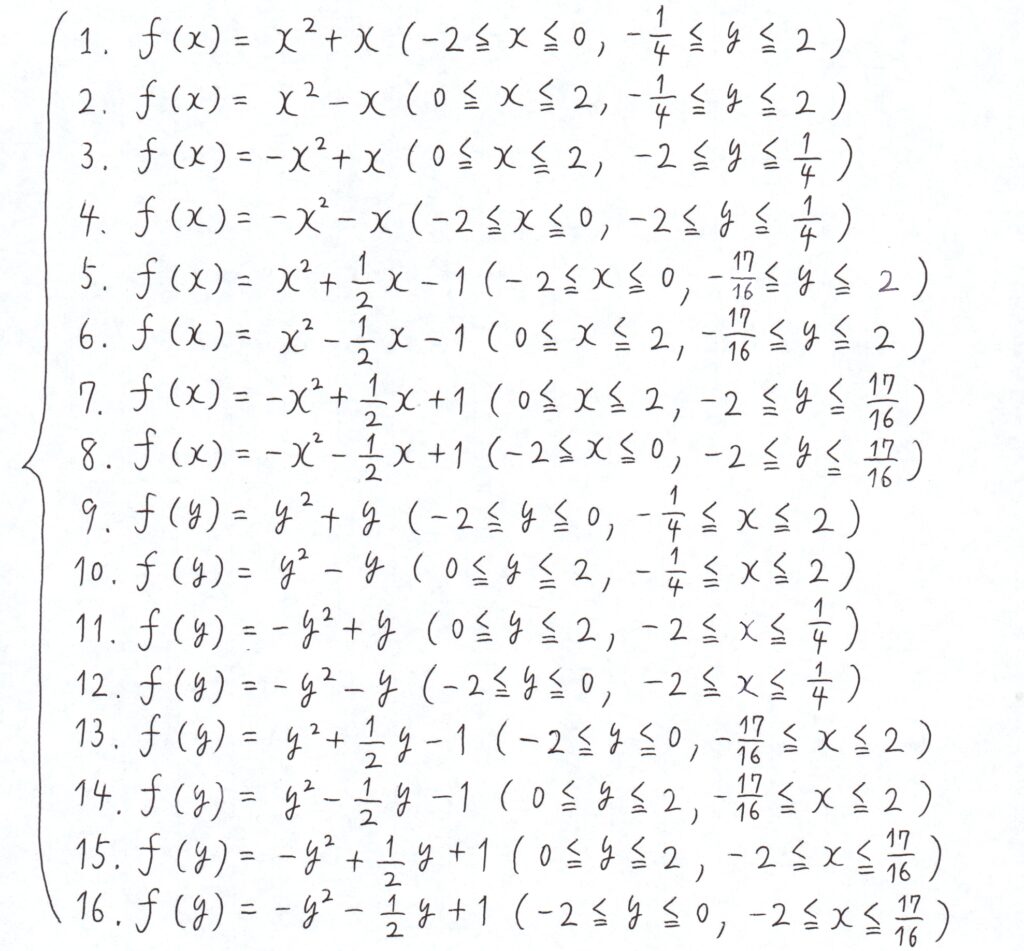

この図は、以下の16本の2次曲線の数式によって描かれています。

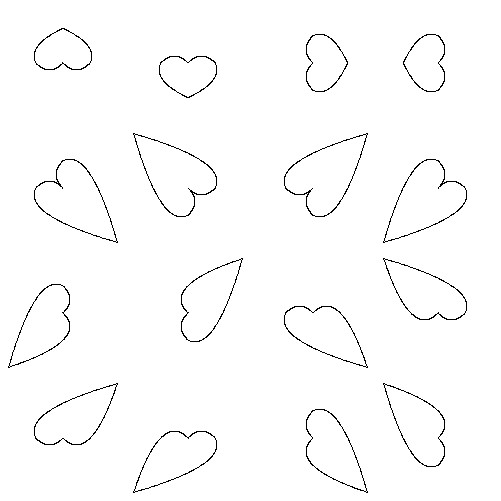

なお、この「蓮華心図」は、以下の「十六心図」という行列図に見られるように、「16種類のハート形」が畳み込まれた特殊な形状のフラクタル図形です。

以上は、すべて「2次曲線(放物線)」で描かれるマンダラの体系なので、別名を「放物線マンダラ(Parabola Mandala)」とします。

これで、「大石勾(おおいし・まがり)」という、アール・ヌーヴォーの ” 曲線 ” を意味するアーティスト名に恥じない使命の一端を、何とか担うことができたかな、と思います。

発見者の私としては、マンダラアートに昇華させた『金胎両部曼陀羅』のように、抽象画というジャンルの絵画作品として、「倫理モデル」の信ぴょう性にこだわるよりも、純粋にその曲線や数式の美しさを楽しんで頂ければ、幸いです!😊

(Last Updated:2026.1.3)

© 2026 Magari Ohishi All Rights Reserved.